Par: Jules

« Glenn Gould il joue comme s’il tapait sur une machine à écrire, ça me tape sur le système (…) Mon gosse de trois ans a déjà tout compris à sa musique. »

Il n’en fallait pas moins qu’égratigner une idole pour que cette remarque devienne le sujet de mon mot de la semaine. A ce sujet, ahem, je remarque que je suis pour le moment le seul contributeur de ce blog, Elle ayant fait silence depuis sa diatribe sur les fers à repasser et Jon étant sans nul doute envahi de copies, je me sens presque inactuel ici.

Il n’en fallait pas moins qu’égratigner une idole pour que cette remarque devienne le sujet de mon mot de la semaine. A ce sujet, ahem, je remarque que je suis pour le moment le seul contributeur de ce blog, Elle ayant fait silence depuis sa diatribe sur les fers à repasser et Jon étant sans nul doute envahi de copies, je me sens presque inactuel ici.

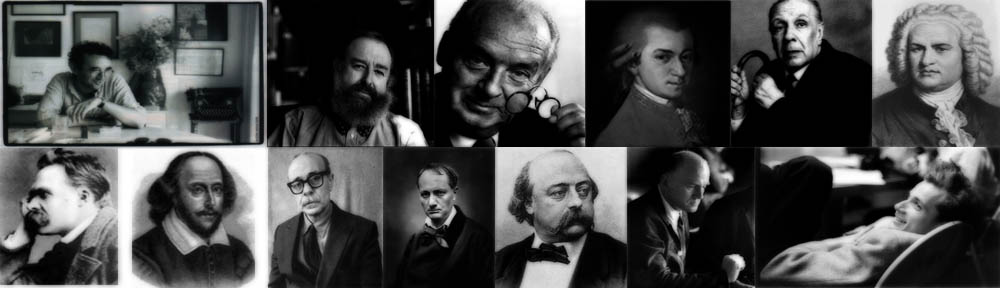

En créant la bannière du blog, nous nous disions qu’il fallait y mettre, tel Montaigne recouvrant les murs de son bureau avec des citations, quelques figures tutélaires qui nous accompagnaient. Il ne fallut pas longtemps pour choisir les miennes: Glenn Gould, Sviatoslav Richter, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges, JS Bach et WA Mozart.

Je me souviens encore de ma rencontre avec Glenn Gould. Comme tous les jeunes gens des années 50, bien que cinquante ans plus tard, j’achetai à la FNAC et sans trop de conviction les Variations Goldberg, l’enregistrement à toute berzingue de 1955. Pourquoi ce disque-là ? très sincèrement, je ne saurais plus dire. J’avais entendu parler vaguement de ce pianiste, la couverture, mythique, me plaisait , et je voulais découvrir plus avant la musique de Bach. C’était d’ailleurs une ânerie que de commencer par une oeuvre aussi dense que celle-là, ce n’est certainement pas vers les Goldberg que j’orienterais l’homme de qualité qui me demanderait par quel disque aborder la musique de Bach. Ce serait même l’oeuvre que je lui conseillerais en dernier, à vrai dire.

, et je voulais découvrir plus avant la musique de Bach. C’était d’ailleurs une ânerie que de commencer par une oeuvre aussi dense que celle-là, ce n’est certainement pas vers les Goldberg que j’orienterais l’homme de qualité qui me demanderait par quel disque aborder la musique de Bach. Ce serait même l’oeuvre que je lui conseillerais en dernier, à vrai dire.

Soit. Donc, alors que je parcourais le chemin qui me menait à la fac, j’avais glissé ce disque dans mon autoradio. Dire que découvrir cette musique fut une révélation, un choc, un orgasme intellectuel serait mentir. Je me sentais intrigué, attiré, mais sans savoir pourquoi. Un peu comme si je m’embarquais sur un océan à bord d’une coquille de noix. Quelque chose de l’ordre de la résistance. Elle ma parlait, cette musique, elle faisait déjà partie de moi, mais je ne savais pas dans quelle mesure. Elle était à la fois claire et opaque, familière et pourtant tellement lointaine. Je sentais qu’il y avait quelque chose à comprendre mais je n’avais pas les outils pour. Il ne me manquait que le travail que j’effectue depuis, au prix d’innombrables gammes, accords et autres septièmes de dominante.

Pour en revenir à la musique de Gould, effectivement, elle n’est pas belle. C’est un détail, je dirais presque, une musique doit-elle être belle ? Vaste question. Mais effectivement, celle-ci plus qu’une autre n’a pas pour vocation de détendre ou de calmer, ou tout autre absurdité que l’on peut entendre au sujet de la musique « classique ». C’est même là ce qui choque: loin de couper l’auditeur de la réflexion, elle l’y plonge de manière vertigineuse. La musique de Glenn Gould est avant tout intellectuelle. Par un travail titanesque sur les textes, il arrive à décomposer cet entrelacs inextricable pour le faire devenir lumineux. Tout prend sens, chaque mélodie, aria, chaque voix est clarifiée, jouée, audible, sortie de la soupe habituelle dans laquelle les interprètes noient les auditeurs. Considérons un exemple: le prélude de la cinquième suite anglaise, en mi mineur. Un cauchemar à quatre voix simultanées, l’horreur. Pourtant, l’interprétation de cette pièce paraît claire. Non facile, mais claire dans le sens où l’on peut tout suivre en même temps et comprendre comment ça marche et expliquer à partir de là en quoi la musique de Bach est une musique merveilleuse. Ecoutez, entre 2’55 et 2’60 par exemple, comment ressort, chante, la voix dominante par rapport aux autres. Idem pour un morceau plus abordable et qui me hante depuis quelques mois déjà: le premier mouvement de la Partita en do majeur, avec sa fugue à deux voix. La vidéo est très parlante à cet égard et montre, s’il en était encore besoin, ce que cherche cet interprète: transformer l’ineffable en discours, faire basculer l’auditeur vers la compréhension, montrer comment ça marche. D’où cette impression, par moments, d’avoir face à soi un moteur ouvert. On n’a pas, il est vrai, affaire à de la belle musique, belles comme peuvent l’être des interprétations comme celles de Richter, de Kempff ou d’Argerich. Mais on participe de cette musique-là, on n’y est pas étranger. Elle devient objet de discours et de réflexion, et autre chose que de la beauté sur commande. Et quand j’entends ce boulot de toute une vie réduite à quelques platitudes sur la façon d’appuyer sur les touches, dénigrant toute la démarche intellectuelle qu’il y a derrière, je n’y peux rien, ça m’agace.